7月のオーディオブック・リーダー養成講座

ハイクォリティなオーディオブックを制作してい […]

「からだ」から「声」へ。私に出会う表現ワークショップ

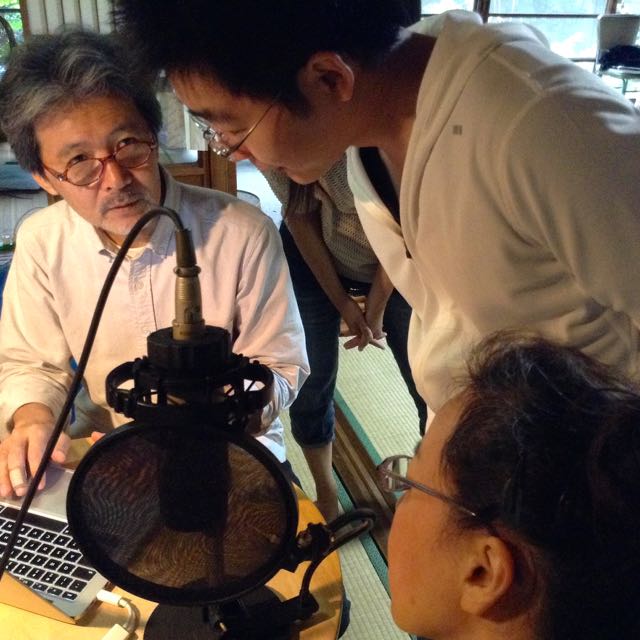

6月1日、快晴の羽根木の家で、当ワークショッ […]

7月の次世代作家養成塾(テキスト表現ゼミ)

テキスト(文章/文字)を使った自己表現を研究 […]

7月のゼミ体験参加者募集

現代朗読協会では「こう読まねばならない」「こ […]

「韓氏意拳&ボイストレーニング」コラボワークショップ@羽根木の家

現代朗読協会「羽根木の家」で、韓氏意拳の駒井 […]

6月のオーディオブック・リーダー養成講座

ハイクォリティなオーディオブックを制作してい […]

6月の次世代作家養成塾(テキスト表現ゼミ)

テキスト(文章/文字)を使った自己表現を研究 […]

6月のゼミ体験参加者募集

現代朗読協会では「こう読まねばならない」「こ […]

6月の現代朗読体験講座のお知らせ(6月7日)

現代朗読協会の朗読体験講座、2014年6月の […]

6/14(土) ののみずじゅんじ+αライブ(朗読音楽)@中野〈Sweet Rain〉

新生コンテンポラリー表現ユニット「ウェルバ・ […]

4/22(火)「ののみずしゅん4〜夜と朝をこえて」@渋谷・サラヴァ東京

2014年4月22日、火曜日夜。 渋谷〈サラ […]

夜と朝をこえて

(C)2014 by MIZUKI Yuu All rights reserved

Authorized by the author

夜と朝をこえて

――沈黙の朗読のためのテキスト

水城ゆう

1

南西の風が北寄りに変わって、波の打ち寄せる音が変化したことに、彼女は気づいていた。しかしまだベッドから出る気にはなれない。すでに陽はのぼっていて、カモメが喉をつぶしたような声で鳴きながら島を低く飛びこえていくのも聞こえていた。毛布の端で頬に伝った涙をふきながら、いましがた見たばかりの夢のことを思いだしていた。

船で島を出てついにもどってこなかった夫が、なんの前触れもなく帰ってくる。彼女はかつて夫を送りだした桟橋に立っていて、海から近づいてくる夫の船を見ている。船は出ていったときとなにも変わらず、古びて、船体のペンキはところどころはがれおち、船べりは岩場に何度も打ち当てたせいでささくれだっている。船名の最初の文字が欠け落ちているのも、舳先像《フィギュアヘッド》の女神の首が折れているのも、昔のままだ。

船室のガラス越しにまっすぐこちらを向いて舵をとっている夫の顔が見えた。なつかしいツーストローク・エンジンの音に誘われるように、彼女は桟橋の突端に向かって小走りになった。海水で腐食されたギシギシいう板を踏みしめて走りはじめて数歩、彼女はすぐにこの桟橋がとうの昔に台風で流され、いまはもうないことを思いだした。そのあとに仮に作られた安普請《やすぶしん》のみじかい浮き桟橋が、いまもそのまま使われている。だから、この昔の桟橋はもうないのだ。そう気づいたとき、目がさめた。

未明に雨が降ったらしい。水滴が付着した窓ガラスの向こうに、雲のかたまりの合間から、いまは青空が見えていた。カモメが二羽、三羽と飛びすぎていく。大きくため息をついてから、彼女はようやくベッドの上に身体を起こした。

くしゃくしゃになった髪に指をとおし、かきあげる。くせ毛なのに指のとおりがいいのは、今日がこれから天候回復にむかう兆候なのかもしれない。ほんのわずかよくなった気分を種火《たねび》のように大切におこしながら、毛布を脇へずらし、ベッドの下に足をおろす。床は冷たく、なぜか内履きは遠くで「ハ」の字になり、おまけに片方は裏返っている。

立ち上がってとにかく上履きをつっかける。フェイクファーの感触に足指がほっとあたたかくなる。まだ生きているのね。このような朝があと何回やってくるのだろう。とかんがえて、自分がまるで老婆のようなかんがえかたをしていることに気づいた。生まれてもうすぐ半世紀がたとうとしているが、まだ老婆とはいえない。身体はだいぶおとろえ、動きはにぶくなり、それに反してふっくらとしてきてはいるが、まだ顔も手も乳房もしわくちゃではない。

寝間着を脱ぎ、着がえて階下のキッチンに向かった。

流しの窓辺に置いてある小さな鉢植えのオリヅルランが、このところの春の日差しでようやく新芽をのぞかせている。この鉢は週に一回、町から食料や日用品を船で運んでくる男がくれたものだ。彼は彼女よりすこし歳上で、自分に恋心を抱いていることを知っていた。しかし、彼には自分の二倍ほどもある立派な女房がいて、いつも監視の目で彼を見ていることも知っている。

オリヅルランに水をやり、湯をわかす。コーヒー豆をひき、ドリッパーにネルをセットし、丁寧にコーヒーをいれる。時間がたっぷりある自分には、なにごともゆっくりと丁寧にやる癖がついているのだが、それはいつごろからなのか自分でもわからなかった。

東の窓ぎわに置いた椅子にすわり、もうそろそろまぶしくて直視しにくくなりつつある太陽と、その前を通過する綿雲をながめながら、ゆっくりとコーヒーを飲んだ。いつもの朝といいたいところだが、彼女は起きてからずっと違和感が耳の下から肩のあたりにわだかまっているのを感じていた。

なんだろうか、この感じ。なにかがこの島に――彼女ひとりしかいないはずの島にいる。

2

コートハンガーにかけてあった白いショールを羽織《はお》ってから、南向きのドアをあけて外に出る。風が強まっているようだ。夜中、眠っているときも風の音がしきりに聞こえていたことを耳の奥が記憶していたが、それよりも風は強くなり、北寄りになっている。波頭《なみがしら》が風でささくれ、空中に誘われた水滴がさらにこまかい霧になって、潮《しお》のかおりを運んでくる。

ドアの外の三段ある石段を、あたりに注意を払いながらゆっくりと降りる。違和感は島の北西の方角にあるような気がする。

波の音にまじってギイギイという音が聞こえる。なにか岩に押しつけられ、こすれるような音。流木でもひっかかっているのか。右手のほうへ家をまわりこみ、岩場のほうに向かう。

島全体は岩場にかこまれていて、家と灯台は盛りあがった地形のてっぺんに建っている。家の脇には林というより茂みに近いような小さな雑木林。その前には畝《うね》が五本あるせまい畑と鶏小屋がある。灯台は林の向こう側の北東の角に建っている。彼女が向かっているのは灯台とは反対側にのびた小径で、岩場をぬって斜めに海へと降りている。彼女はその小径をめったにたどることはない。それはかつて夫がサザエやアワビを採るために海にはいるときに使った道だった。彼女が海にはいることは、もうない。

ながくとおっていない小径は、風で飛ばされた砂利や枯れ枝が足場の岩に乗り、ともすれば足をすべらせそうになる。落下し、岩にたたきつけられても、助けを呼ぶ手段はない。人がいるのは四〇〇メートル海をへだてた港だ。腰をかがめ、ときには岩をつかみ地面に手をつきながら、慎重に岩場を降りていく。

やがてギイギイいう音の正体が見えてきた。船だ。たぶん漁船なのだろう、小さな木の船で、岩に打ちあてられ、ほとんどバラバラに壊れている。船体の上に乗っていた操舵室だけが、横倒しになってはいたがバラバラにはならず、岩と岩のあいだにすっぽりはさまって波に打たれていた。これが海面に揺さぶられるたび、岩肌にこすれてギイギイ音を立てているのだった。

古びた船だ。人は乗っていたのだろうか。それとも、打ち捨てられた廃船が流れついただけだろうか。調べるためにさらに近づいた。

横倒しになった操舵室のなかに人影が見えた。人が遭難しているのに出くわして、彼女は急に動悸が激しくなるのを感じた。どうしよう、死んでいるのかしら。死んでいるとしたらこわくてとても見れない。生きているとしてもどうしていいかわからない。助けを呼ぶ? ひとりで介抱する? 負傷していたらどうする? 立ちすくんだ足をなんとか運び、岩につかまりながら操舵室のなかをのぞきこんだ。

舵にもたれかかるようにして倒れている人がいた。男だ。いや、その顔は男の子といっていいほど若い少年で、髪は濡れて額にへばりつき、顔面は真っ白だった。血の気はなかったが、生きていることはわかった。息があったからだ。ほかに怪我をしているようすはなかった。衣服はずぶぬれだったが、出血はなかった。

彼女はドア口から上半身を突っこんで手をのばした。手の先が少年に触れた。声をかけてみる。反応はない。手で顔に触れてみる。冷たい皮膚はなめらかだった。掌を頬にあて、二度、三度と声をかけながらさすってみる。

まるで長いまばたきの瞼が開くときみたいに、少年の目がなにごともなく開いた。

3

水平線から昇りはじめた太陽の光が島にとどき、まだまばらな東側の木々のあいだをとおって窓ガラスにまだら模様を作っている。いつもなら目がさめてもすぐには起きあがらず、ぐずぐずとベッドでだだをこねているのだが、今日はすぐに身体を起こした。隣でもうひとつの暖かみがこちらの動きに気づくこともなく寝息をとぎらせない。

左のまぶたに朝日がわずかにあたっていて、女の子のように長いまつげがふるえている。いや、まつげがふるえているのではなく、光が動いているのだ。彼女はそれをうっとりとながめていた。だれかといっしょにベッドで朝を迎えるなんて何年ぶりだろう。

少年がいっしょに寝たがったのだった。名前も年齢もわからない。彼は口をきかなかった。口をきけないのか、あるいはなんらかの理由で口がきけなくなっているのか。なぜあの船に乗っていたのか、どこから来たのか。なにもわからない。とにかく、夜をこわがって彼女にしがみつくようにしてベッドにもぐりこんだが、疲れた身体がすぐに彼を深い睡眠へと誘いこんだらしい。

寝間着の上からガウンを羽織ろうとして思いなおし、裾の長いダウンジャケットを寝間着の上から着こんだ。階下に降り、外履きをはいてそのまま外に出る。

林をすかして水平線に太陽が見えた。朝焼けはないが、いくつか浮かんでいる綿菓子のような雲の下はオレンジ色に輝いている。海は今朝はおだやかなようだ。

林の手前にある鶏小屋のところに行くと、荷箱から餌の袋をつかみだし、風でバタバタしないようにくくってある取っ手の紐をほどき、なかにはいる。いつものことだが、鶏たちが餌の予感に鳴き声をあげ、あわただしく動きまわる。餌をあたえてから、巣箱のなかにある卵を回収する。およそ二十匹いる鶏が、今朝は六個の卵を産んでいた。全部自家用ではなく、余ったものはときおり港に持っていって売る。そのお金でバーに寄って、港の男たちとすこし話す。

まだ暖かい卵を持って家にもどり、ダウンジャケットを脱いで代わりにガウンを羽織り、キッチンに立った。数日前に届けられたブロッコリーをゆで、パンを薄くスライスして、ベーコンエッグを作る。あの子、コーヒーはもう飲めるだろうか。ミルクがあったらよかったのに。彼女はもうミルクを飲む習慣を持っていない。

4

朝食を準備し、いっしょに食べ、昼食を準備し、いっしょに食べ、夕食を準備し、いっしょに食べる。その合間に話しかけ、沈黙で答えられ、パニックになった身体を抱きしめてやる。島を散歩し、鶏と灯台を見せてやる。畑に大豆をまくやり方を教え、いっしょに豆をまく。

遭難者かもしれない少年のことを、彼女はまだだれにもいっていない。彼をさがしている人がいるかもしれないと思う。しかし、彼はさがされていないという直感がある。彼のことを通報しなければとかんがえると同時に、通報してはいけないともかんがえる。

彼はひょっとしてこの島に、永遠に彼女といっしょにすごすためにやってきたのかもしれない。どこからか。そういえば、彼を乗せてやってきて難破した船の名前を確かめていなかった。少年をたすけた翌日、岩場におりてみると、そこにはもう船はなかった。バラバラになった船は満潮とともに波にさらわれ、流されてしまったらしい。思いかえすと、あの船はなんとなく、夢に出てきた夫の船とそっくりだったような気がする。

明日は週に一回の町の男が食料品をとどけに来る日だ。少年をどうしようか。男にたのんで町に連れかえってもらって、警察にとどけてもらおうか。それとも隠しておこうか。男は少年を見たらどうするだろうか。何日かいっしょにすごし、おなじベッドで眠っていたことを知ると、男は嫉妬するだろうか。もし少年を隠しておいたとして、いつまでもそのことを知られずにいっしょにすごすことなどはできないだろう。それとも私はこの少年とずっとこの島でふたりきり、蜜月のようにすごすことを夢見ているまぬけな女なのか。町の者たちにそのことが知れたらどんなことをいわれるのやら。

夕方、食事のしたくをしようとキッチンに行ったら、少年が立ったまま窓から外を見ていた。お腹がすいたのかと訊いてみたが、返事はない。待っててね、夕食はすぐにできるからね、といいながら少年にちかづいたとき、彼の身体がこきざみに動いていることに気づいた。震えている。こわいの? 船の事故のことを思いだしたの?

少年がゆっくりとこちらを振りむいた。泣きそうな顔をしている。眠りにつく前、そして真夜中に目をさまして、何度かこういう顔を見せてからパニックにおちいった。そのたびに母親のようにぎゅっと抱きしめてやった。いまも両手をひらくと、少年が腕のなかに身体をあずけてきた。もう男の身体になりつつあるごつごつした背中に手をまわし、抱きよせて力をいれる。こわいことを思いだしたのね。もうだいじょうぶ。ここは安全だから。もうなにもこわいことはないわ。落ちつくまでずっとここにいていいのよ。私がお世話してあげる。守ってあげる。

少年の背は彼女よりすこしだけ低い。やせた胸が彼女の胸に押しつけられている。何人かの男の口にふくませたこともある乳首が、少年の胸に押しつけられ、切なくうずいた。もう何年も男に抱かれていなかった。このうずきは母親が子どもに乳首を吸わせるときのものではなく、女の身体としてのものだ。明日になったら、町の男がやってくる前に電話して、警察官を連れてくるようにたのもうと思った。

そのとき、少年が耳元でなにかいった。これまで一度も聞いたことのない少年の、声変わりがはじまったばかりのかすれた高い声。なんていったの? もう一度いって、お願い。少年がふたたび口を開いた。

「つなみがくるよ」

5

夜になって風がないだ。外はくもっているが、波もおだやかなようだ。夕食のあと、少年は彼女が持っていた本を読みはじめた。あれきりまたひとことも口をきかなくなっている。本はロシアの絵本で、ロシア語は読めないがカラフルなキノコがたくさん出てくるので気にいっていて、ときどき本棚から取りだしてはながめるのが好きだった。子どものときから持っている本なのでもうぼろぼろだが、どうしても捨てる気になれないのだ。

テーブルをかたづけ、洗い物をはじめる。おおかた洗いおわりかけたとき、ふと首すじにつめたい空気を感じた。ふりむくと、玄関のドアがあいていて、少年の姿がない。読んでいた本はテーブルの上に置かれている。

手をふき、あわてて外に出る。もう外は真っ暗だ。しかしまだわずかに夕刻の光がのこっていて、あたりのようすはなんとか見える。少年の姿をさがす。林のわきからつづく小径を灯台のほうに向かっている少年が見えた。そちらに向かいながら、少年が灯台の入口に立ち、木のドアをあけるのが見えた。

少年の姿が灯台のなかへと消えた。彼女は小走りに灯台の入口にたどりついた。なかにはいる。石造りの階段が螺旋状に上へと向かっている。足音が聞こえた。彼女は少年のあとを追って階段をのぼった。

階段の一番上に回転機械室があり、モーター音が聞こえる。外に出るちいさなドアがあり、ぐるりと灯台のてっぺんを取りまく手すりのついた回廊がある。ドアをくぐって外に出た。

少年の姿はなかった。ぐるりと一周してみたが、いなかった。手すりから身を乗りだして下をたしかめてみたが、落下したようすもなかった。

少年の姿はまるで煙が立ちのぼるかのようにかき消えてしまった。

空を見上げると、うすい雲のむこうにぼやけて見える満月の前を、羽化したばかりの大きな蛾が一匹、ひらひらと飛びすぎていくのが見えた。

きのこ女

(C)2014 by MIZUKI Yuu All rights reserved

Authorized by the author

「きのこ女」 水城ゆう

ガラス越しに柔らかな日差しがさしこんでくる。

光線はトガリアミガサタケの編み笠のあいだを通って、私の腕にまだら模様を作る。

外はから風が吹きすさぶ真冬らしい天気のようだが、この温室の中はじっとりとあたたかな湿り気をふくんだ別世界となっている。

オニイグチモドキ。

最初に温室を作ろうと思ったのは、いつのことだったろうか。たしか最初は、近所のホームセンターで買ってきた、組立式のちっぽけな温室だった。アルミの枠にガラスをはめこんだだけの、まるで透きとおった犬小屋のような温室。

イッポンシメジ。

その温室を私はベランダの隅に組みたて、通信販売でとどいた何種類かのキノコ栽培キットの菌床を中にならべた。ブナシメジ。シイタケ。エノキダケ。キノコは前から一度、栽培してみたいと思っていたのだ。薄暗い林の下地に見え隠れする不思議な植物。あやしくしっとりした手触り。

キンチャヤマイグチ。

実際に育てはじめてみると、うまく菌床を育ち、キノコを発生させ、大きく育てるには、いろんなコツが必要なことがわかってきた。ただ温室にいれ、温度と水分を保っているだけでは、うまく育ってくれないのだ。

オトメノカサ。

しかし、いろんな本を読んだり、きのこ栽培のマニアや専門業者をたずねて情報を得たりするうち、私にもしだいに何種類かのキノコを育てられるようになってきた。私のちっぽけなベランダの隅の温室の中で、栽培がむずかしいとされるキノコが何種類かイキイキと発生してくるのを見るのは、楽しかった。

アンズタケ。

そうなると欲が出てくるのは、人情というものだろう。私は、もっと大きな温室がほしくなった。幸い私はひとり暮らしだ。売れない漫画家なので、アシスタントもやとわず、ひとりでほそぼそと仕事をしている。私は思い切って、ベランダ全体を温室に改造してしまうことにした。そうして完成した大きな温室は、その湿度といい、生暖かさといい、まことに満足できるものであった。

ウラベニホテイシメジ。

ベニテングタケ。

ベランダ全体を改造して作った温室は、あまりにも広々としていて、菌床だけではなんだかもったいなかった。そこで私は、クヌギの原木を持ちこんだ。直径一〇から一五センチ、長さ一メートルほどの原木を業者から二百本購入し、井桁に組んで温室のなかに積みあげた。湿度は七〇パーセント前後と高めに維持する必要があったが、そのための加湿器も持ちこんだ。しかし、なにしろ、温室だ。保温装置は必要としない。そんな環境が幸いしたのか、菌を接種した原木からは、やがてむくむくと無数のシイタケが発生し、特有のよい香りを温室に充満させるようになった。

クサウラベニタケ。

ベランダの温室は、大きな原木の山をふたつ作ってもまだ余裕があった。そこで私は、グリーンイグアナのケージを中にぶらさげることにした。

アシベニイグチ。

ペットショップで買ってきたグリーンイグアナは、ケージの中でさかんに舌なめずりし、密林の雰囲気をかもしだしてくれた。そもそも私は乾燥が苦手で、空気が乾燥していると鼻がカサカサしてくしゃみが止まらなくなったり、ぜんそくぎみになったりすることが多い。乾燥しているところよりじめじめとした気候のほうが向いているのだ、ということを、その頃になってはじめて自覚したものだ。キノコ温室の中にいると、身体の調子までよくなるようだった。

カラマツベニハナイグチ。

持病のぜんそくも、温室を作ってから発作が軽くなったような気がした。高い湿度と適度な温度によって、温室にいるときは体調も快調で、仕事のアイディアもはかどった。湿度でノートがすぐにべたべたし、紙がぐにゃぐにゃするのは困ったが、温室にアイディアノートを持ちこんで仕事の構想を練るのが私の日課になった。

ある日、私はいつものように温室の中で植物たちの世話をしていて、ふと思いついた。

ホンシメジ。

ここに仕事机を持ちこめないだろうかクリフウセンタケ、と。

コフキサルノコシカケ。

ベランダを改造して作った大きな温室といえども、さすがに漫画家の巨大な仕事机を持ちこむことはできそうになかった。そうしようと思ったら、せっかく持ちこんだクヌギの原木やグリーンイグアナのケージを撤去しなければならなくなる。それはいやだ。私はかんがえた。つまり、トリュフ、前庭に新しく温室を建てられないだろうか、と。

いろいろ検討した結果、私は知り合いの工務店に相談し、前庭の敷地いっぱいを利用して専用の温室を建てることにした。ホウキタケ。ベランダの温室ですごす時間が多くなったせいか、不健康だった漫画家の生活のわりに健康状態がよくなり、このところ仕事がはかどるようになっていた。そのせいですこしだけ収入が増え、オオワライタケ、専用の温室を建てられるくらいの蓄えがあったのだ。

十五坪ほどの前庭の敷地に、さっそく大きな温室が建てられた。

新しい温室ができると、私はササクレシロオニタケ、ベランダの温室から菌床、原木、イグアナのケージなどを引っ越しさせ、さらに自分の仕事机や仕事に使う道具棚なども持ちこみ、そこで仕事をはじめた。

イヌセンボンタケ。

まことに快適であった。私は、ヌメリササタケ、ショウゲンジ、一日中じっとりと湿った空気のなかで菌類に囲まれた机に向かって仕事をした。体調は最高で、コレラタケ、睡眠もほとんど取る必要がなかった。ドクササコ。私は机の上にも菌床をびっしりと敷きつめ、いつでもキノコの胞子のかぐわしいかおりを味わえるようにした。ヤマドリタケモドキ。理由はよくわからないが、お腹もまったくへらなくなり、食事の回数もどんどん少なくなっていった。まるで全身からキノコの養分を吸収しているような感じだった。

私は温室でカキシメジ仕事し、温室でシモフリシメジ眠り、温室でルズミシメジ目覚めたハエトリシメジ、ミネシメジ。いつしかそれが現実のできごとなのか、夢のなかのできごとなのか、区別がつかなくなっていったムラサキナギナタタケ。

私はいまツキヨタケ、机にむかって仕事をしているが、私の腕、手、指、ペンには菌糸がからみついているハツタケ。私の全身も菌糸と胞子におおわれキチチタケ、右の脇腹と肩のあたりにはキノコが何本かスギヒラタケ発生している。私はとてもしあわせだ。このままキノコたちと同化しハナビラニカワタケ、温室のなかでまどろみながらサナギタケ、さらに菌糸をあたり一面にのばしていきたいヤグラタケ。私は菌たちとともにドクヤマドリ世界とシャカシメジひとつになるのだキクラゲ、マツタケ、オオイチョウタケ。

5月の現代朗読体験講座のお知らせ(5月6日)

現代朗読協会の朗読体験講座、2014年5月の […]