クリスマス朗読音楽ライブ「白楽ないと」@横浜白楽〈ビッチェズ・ブリュー〉(12.24)

横浜・白楽のジャズスポット〈ビッチェズ・ブリ […]

自分に嘘をつかない

基本は共感とマインドフルネス

音声・文章コンテンツの自作・発表をサポート

横浜・白楽のジャズスポット〈ビッチェズ・ブリ […]

現代朗読協会ではゼミや講座など、どなたでも気 […]

1. 持っていない人はGmail(グーグルメ […]

2014年11月現在、現代朗読協会のゼミや講 […]

テキスト(文章/文字)を使った自己表現を研究 […]

現代朗読協会の活動は「ゼミ」と呼ばれる「批判 […]

現代朗読協会ではゼミや講座など、どなたでも気 […]

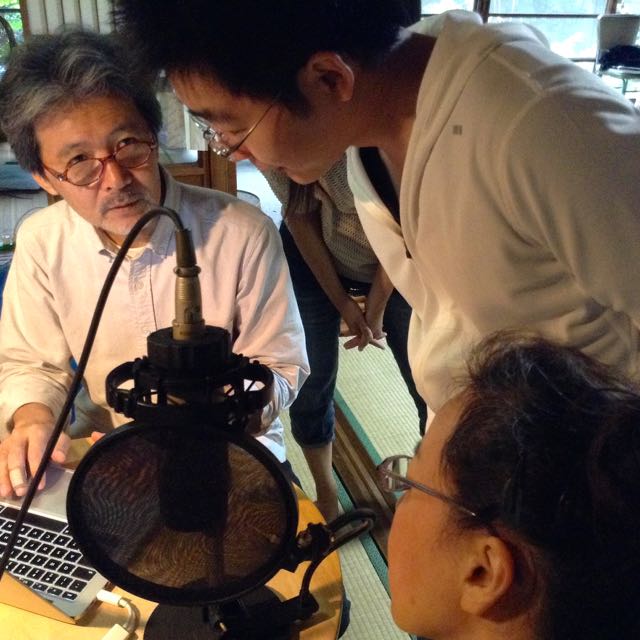

現代朗読協会「羽根木の家」での内田秀樹準教練 […]

横浜・白楽のジャズスポット〈ビッチェズ・ブリ […]

この前の日曜日・10月26日の午前中、墨田区 […]

今月10月のゼミは、残りが、金曜夜のオーディ […]

現代朗読協会「羽根木の家」での内田秀樹準教練 […]

ハイクォリティなオーディオブックを制作してい […]

テキスト(文章/文字)を使った自己表現を研究 […]

現代朗読協会では「こう読まねばならない」「こ […]