12月27日:次世代作家養成ゼミ「視点と人称の扱い方」

テキスト(文章/文字)を使った自己表現を研究 […]

自分に嘘をつかない

基本は共感とマインドフルネス

音声・文章コンテンツの自作・発表をサポート

テキスト(文章/文字)を使った自己表現を研究 […]

テキスト(文章/文字)を使った自己表現を研究 […]

(C)2015 by MIZUKI Yuu All rights reserved

Authorized by the author

暗く長い夜、私たちは身を寄せあって朝を待つ

水城ゆう

この季節、日の出は午前七時近く、太陽は真東よりずっと南寄りの方角からのぼってくる。母屋《おもや》の屋根のむこうに隠れてまだ光はここまでとどかない。屋根から顔を出し、葉を落とした杏《あんず》と柿の木の枝のあいだから光がとどきはじめるのは午前九時をまわってからだ。それまで私たちは真っ暗な巣のなかで身を寄せあい、身体を震わせて暖をとっている。

日の光が巣箱にとどくと私たちはようやくもそもそと動きはじめる。門番が今朝の天気をつげる。氷点下近くまで冷えこんでいるが、霜が立つほどではない。水場にも氷が張るほどではない。

飛べるだろう。

花はあるだろうか。蜜は集められるだろうか。花粉は採れるだろうか。

一番の働き者たち数匹が巣門から飛びだしていく。のこった私たちはその音を聞きながら、巣箱の板がすこしずつ温められていくのを感じている。

私たちの中心には幼虫と卵がいて、彼らがこごえないように、無事に孵化するように、私たちは飛翔筋を震わせて摂氏三十度以上にたもっている。冬越しのために集めた貴重な蜜がエネルギー源だ。それが枯渇しないように、すこしでも蜜源の花があるのはありがたい。

しばらくすると飛びだしていった仲間が一匹、また一匹と、巣にもどってくる。お腹にはたっぷりの蜜がはいっていて、それを仲間に口移しで渡す。そのにおいで、枇杷の花が満開なのだなと私たちは知る。べつの仲間からはヤツデの蜜のにおいもただよってくる。

今日は冬晴れのようだ。晴れて暖かいうちにできるだけたくさん、蜜と花粉を集めておきたい。しかし、外で活動できる時間は夏よりずっとみじかく、すぐに夕暮れがやってくる。南西にそびえたつスダジイは常緑の葉を生い茂らせていて、巣箱にとどいていた日差しはもう陰っていってしまう。そうすると私たちはふたたび身を寄せあい、ふたたび朝がめぐってくるのを、暗く長い夜のなかで待ちつづける。

この季節、日の出は午前七時近く、太陽は真東よりずっと北寄りの方角からのぼってくる。母屋の屋根のむこうに隠れてまだ光はここまでとどかない。屋根から顔を出し、葉を落とした杏と柿の木の枝のあいだから光がとどきはじめるのは午前九時をまわってからだ。それまで私たちは真っ暗な巣のなかで身を寄せあい、身体を震わせて暖をとっている。

日の光が巣箱にとどくと私たちはようやくもそもそと動きはじめる。門番が今朝の天気をつげる。

一番の働き者たち数匹が巣門から飛びだしていく。

私たちの中心には幼虫と卵がいて、彼らがこごえないように、無事に孵化するように、私たちは飛翔筋を震わせて摂氏三十度以上にたもっている。冬越しのために集めた貴重な蜜がエネルギー源だ。それが枯渇しないように、すこしでも蜜源の花があるのはありがたい。

しばらくすると飛びだしていった仲間が一匹、また一匹と、巣にもどってくる。お腹にはいくぶんかの蜜がはいっていて、それを仲間に口移しで渡す。そのにおいで、枇杷の花が咲いているのだなと私たちは知る。

今朝は晴れているようだが、私たちは雨のにおいをかぎとっている。午後には雨が降りだすだろう。それまでにどれだけの蜜と花粉を集められるだろうか。いまの季節、外で活動できる時間は夏よりずっとみじかい。今日はとくに短かそうだ。

雨が降りはじめると私たちはふたたび身を寄せあい、ふたたび朝がめぐってくるのを、暗く長い夜のなかで待ちつづける。

この季節、日の出は午前七時近く、太陽は真東よりずっと北寄りの方角からのぼってくる。母屋の屋根のむこうに隠れてまだ光はここまでとどかない。屋根から顔を出し、葉を落とした杏と柿の木の枝のあいだから光がとどきはじめるのは午前九時をまわってからだ。それまで私たちは真っ暗な巣のなかで身を寄せあい、身体を震わせて暖をとっている。

日の光が巣箱にとどくと私たちはようやくもそもそと動きはじめる。門番が今朝の天気をつげる。昨日の雨は夜のうちにやんでいる。冷えこみはゆるく、大気にはたっぷりと湿り気がある。曇り空だ。

それでも働き者たち数匹が巣門からためらいがちに飛びだしていく。

私たちの中心には幼虫と卵がいて、彼らがこごえないように、無事に孵化するように、私たちは飛翔筋を震わせて摂氏三十度以上にたもっている。冬越しのための集めた貴重な蜜をエネルギー源だ。それが枯渇しないように、すこしでも蜜源の花があるのはありがたい。

しばらくすると飛びだしていった仲間が一匹、また一匹と、巣にもどってくる。お腹にはいくぶんかの蜜がはいっていて、それを仲間に口移しで渡す。そのにおいで、枇杷の花が咲いているのだなと私たちは知る。

晴れて暖かいうちにできるだけたくさん、蜜と花粉を集めておきたい。しかし、外で活動できる時間は夏よりずっとみじかく、すぐに夕暮れがやってくる。

この季節、日の出は午前七時近く、太陽は真東よりずっと北寄りの方角からのぼってくる。母屋の屋根のむこうに隠れてまだ光はここまでとどかない。屋根から顔を出し、葉を落とした杏と柿の木の枝のあいだから光がとどきはじめるのは午前九時をまわってからだ。それまで私たちは真っ暗な巣のなかで身を寄せあい、身体を震わせて暖をとっている。

日の光が巣箱にとどくと私たちはようやくもそもそと動きはじめる。門番が今朝の天気をつげる。氷点下近くまで冷えこんでいるが、霜が立つほどではない。水場にも氷が張るほどではない。

飛べるだろう。

花はあるだろうか。蜜は集められるだろうか。花粉は採れるだろうか。

昨日は何匹かの仲間がとうとう帰ってこなかった。しかし、今朝も一番の働き者たち数匹が巣門から飛びだしていく。

しばらくすると飛びだしていった仲間が一匹、また一匹と、巣にもどってくる。お腹にはいくぶんかの蜜がはいっていて、それを仲間に口移しで渡す。そのにおいで、枇杷の花が咲いているのだなと私たちは知る。と同時に、なにか不吉なにおいを私たちはかぎわける。経験のないにおいだが、それは私たちに警鐘を鳴らしているように思える。

いまの季節、晴れて暖かいうちにできるだけたくさん、蜜と花粉を集めておきたい。外で活動できる時間は夏よりずっとみじかく、すぐに夕暮れがやってくる。南西にそびえたつスダジイは常緑の葉を生い茂らせていて、巣箱にとどいていた日差しはもう陰っていってしまう。そうすると私たちはふたたび身を寄せあい、ふたたび朝がめぐってくるのを、暗く長い夜のなかで待ちつづける。

この季節、日の出は午前七時近く、太陽は真東よりずっと北寄りの方角からのぼってくる。母屋の屋根のむこうに隠れてまだ光はここまでとどかない。屋根から顔を出し、葉を落とした杏と柿の木の枝のあいだから光がとどきはじめるのは午前九時をまわってからだ。それまで私は真っ暗な巣のなかで身体を震わせて暖をとる。

もう仲間はほとんどいない。多くの仲間が出ていったきり、もどってこなかった。蜜を集めに出かける者もいない。巣は不吉なにおいで満ちている。

私はこの冬を越せるだろうか。幼虫たちはこごえ、卵は孵化しなかった。

蜜はたっぷりある。この冬を越せさえすれば私も……

私は身体を震わせ、ふたたび夜が来てふたたび朝がめぐってくるのを、それが何度くりかえされるのだろう、かぎりなく繰り返されるように思える夜と朝の交代ののちにやってくるはずの春を、寒く暗い巣箱の奥で待ちつづける。

従来の朗読とはまったく異なったアプローチで驚 […]

従来の朗読とはまったく異なったアプローチで驚 […]

テキスト表現ゼミこと次世代作家養成ゼミの機関 […]

テキスト(文章/文字)を使った自己表現を研究 […]

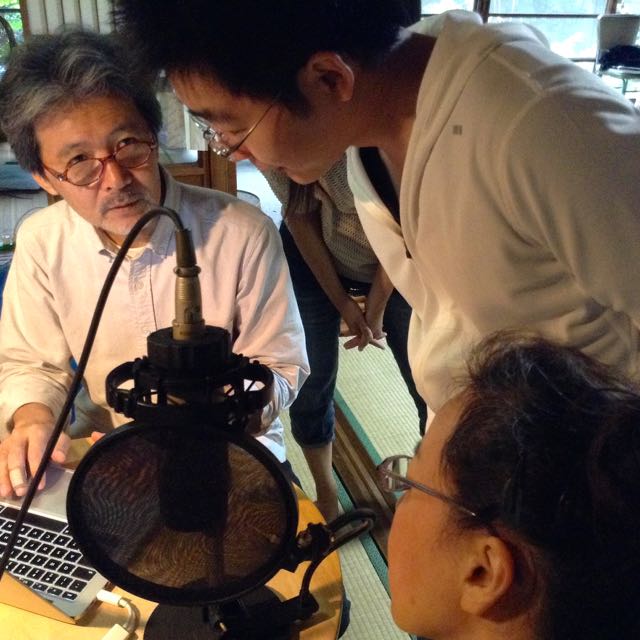

現代朗読協会「羽根木の家」での内田秀樹準教練 […]

現代朗読協会ではゼミや講座など、どなたでも気 […]

従来の朗読とはまったく異なったアプローチで驚 […]

現代朗読協会の朗読体験講座の2015年12月 […]

あらゆる“評価”から解放される場、それが現代 […]

テキスト(文章/文字)を使った自己表現を研究 […]

昨日は午前中に墨田区立第三寺島小学校まで行っ […]

先月10月28日におこなった「沈黙[朗読X音 […]